學術論壇發表分析珠江三角洲居住區地下空間

時間:2014年12月25日 分類:推薦論文 次數:

摘要:通過深入研究珠江三角洲地區居住區地下空間現狀,并根據影響住宅設計的地域因素,我們可以把珠三角地區住宅區地下空間的利用的成功經驗具體分為以下兩個方面:對地方氣候的回應、對人文精神的回歸與創造。

關鍵詞:學術論壇投稿,珠江三角洲城市,居住區,地下空間

前言

由于珠江三角洲城市人口的驚人擴張、空間的嚴重短缺、暴漲的城市地價以及一系列的生態、環境等諸多原因,近年來,人們對于地下建筑的興趣不斷增長。地下空間的諸多優勢條件導致人們去積極探索 各種利用形式,以獲得巨大的社會經濟效益。同時居住區地下空間的開發利用,也從過去以利用高層建筑物地下室為主,朝著更加主動開發利用地下空間資源、以建設舒適宜人的人居環境的方向發展。

1. 對地方氣候的回應

(1) 防濕(雨水、潮)

珠江三角洲居住區地下空間很多采用了半地下掩土建筑綠化的形式,這種半地下掩土的地下空間就是對珠江三角洲濕熱天氣很好的呼應。

半地下室地下埋深較小,室內地面標高一般在地下水位以上,所以僅做防潮處理即可,可以節省造價。再者,珠三角地區由于經常受到臺風和暴雨的影響,所以對屋頂的防水、排水功能要求很高。因此,在地下室的頂板一般多采用找坡的形式,可以加快水的流速,減少積水。

(2) 隔熱與遮陽

珠三角地區氣候的特點是熱。因此地下空間的頂板廣泛采用覆土和種植綠化的形式,可以防止頂板產生表面裂縫,同時覆土起了很好的保溫隔熱功能。

另外,環境綠化是經濟隔熱遮陽的手段。即利用植被以及水體等軟質地面或可滲透性鋪地的設置,如蓄水屋面、各層平臺和植被、墻面垂直綠化等,可以達到降低環境溫度、凈化空氣、調節濕度、消減噪音等目的。且高大喬木所產生的陰影區可以減低輻射強度,起到很好的遮陽效果。

(3) 通風

地下空間容易積聚污染的空氣,且難以自排。珠江三角洲地區屬于亞熱帶海洋氣候,濕度大,且夜晚溫度下降速度慢,因此盡量采用以自然通風的散熱方式。幾種較為成熟的做法有:

⑴總體環境布局應以組織好自然通風為關鍵,以保證自然風的流動。地下空間的主要出入口布置宜迎向當地夏季主導風向。

⑵在考慮自然通風時應注意對綠化的利用。大面積綠化與建筑形成不同“軟” “硬”面,兩者間的溫差平衡過程,容易產生氣流,增強通風效果。

⑶開設高側窗,再在北面設置下沉的小院落,(圖2)。

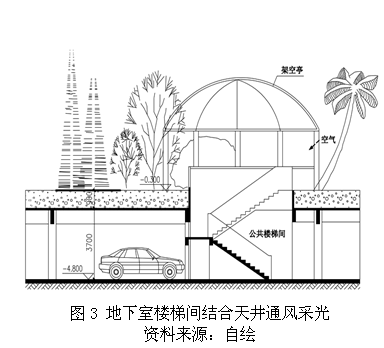

⑷天井在無風或風壓甚小的情況下,室內及室外環境的熱壓差,使天井中的冷空氣向室內流動,利于改善地下空間室內的小氣候(圖3)。

2. 對人文精神的回歸與創造

珠江三角洲地區隸屬于嶺南文化圈,我們不僅在地下空間的功能上實現其價值,而且從規劃、建筑到園林景觀設計都體現嶺南地區的人文精神,將嶺南文化的特質銘刻在建筑與環境中,從社會文化的角度塑造獨特的建筑風格,與本土建筑文脈合一。

3. 目前存在的問題與不足

通過對廣州、深圳、東莞、佛山等城市一些居住區地下空間的新式住宅區地下空間的實地考察,看到很多優秀的項目在探索開發利用地下空間方面取得了一定的創新與突破。但與此同時,也發現個別樓盤只是對地下空間的形式盲目地追捧,缺乏理性的分析,沒有從經濟實用性上用長遠的眼光來正確衡量設計的好壞,以下是我們今后在地下空間的設計中應注意的問題:

(1) 政策方面的問題

目前,國內管理機構條塊分割,沒有形成合力;缺乏地上地下空間統一利用的發展戰略和全面規劃;兩者的統一利用是一項系統工程,既要研究它們的協調,各個分系統之間的配合,又要研究資源調查和需求預測,還要考慮財力物力等問題。當前存在諸多問題的原因是缺乏科學合理的發展戰略和全面的規劃。

(2)設計方面可以改善的問題

①總體布局結合與地下空間設計

住宅小區地下空間的布局受地面以上住宅樓的影響較大。較密的柱網常常把停車庫分隔成零散的片區,使停車效益大大降低。因此,在設計構思初期就應該把地上住宅樓的總體布局與地下車庫的設置作為一個整體來考慮,具體方法有:

一是可以把上部住宅盡可能沿周邊布置,在中央形成一大片空地,下部作停車空間,地面則規劃成小區中央花園;

二是適當地把住宅樓多棟組合,提高小區空地的完整性。從而有利地下停車庫空間的完整性。但同時要考慮各片區之間的連接通暢,不應產生瓶頸現象。

②地下空間設計要充分考慮使用和管理方便

(1)樓梯間的設置

不少設計師單純從滿足消防規范要求,將住宅的樓梯與地下室的疏散樓梯相結合使用,而且將兩個出口都安排在同一個大堂出口,在梯間、大堂門都設置了門卡。如此設計對于外訪者,沒有磁卡難以進入樓梯間,既不便于使用,也滿足不了消防的要求。這種情況下我們建議盡量將地下與地面兩個出口分開設置,例如地面建筑的樓梯從住戶大堂出來,而地下室的樓梯則在架空層出來。

(2)汽車車庫位置

要滿足停車的需要,就必須使車庫距各住戶的服務半徑適當。有一項對深圳市居民的300份隨機抽樣問卷調查結果表明,有80%的人不愿意到與住宅水平距離超過100m處的停車場(庫)停車。按照就近停車、就近取車的原則劃分停車區域,布局車庫位置,確定車庫規模。

③須加強安全防災方面的措施

由于地下工程的封閉特性,其抗御外部災害的能力是優良的,但對于內部災害,往往易造成重大事故。而在珠江三角洲地區居住區地下空間中,防雨,防洪方面的問題更加突出,我們應特別注意:

① 地下空間在選址時,應盡量避開容易出現洪水泛濫或暴雨積水的區域。

② 地下空間的人員出入口、進排風口等,都應設置在地勢較高的位置。

③ 出入口的標高宜高于室外地坪,且在出入口與室外地坪相接處宜設截洪溝。在地下車庫的出入口上空設置具有一定高度的雨蓬。

④加強方位感

對于有多個出入口的住宅小區地下停車庫,人很容易會迷失方向。因此有以下的改進設想:

①指示牌應保持連續性。有的地下車庫采用單行車道,如果沒有一個不間斷的指引體系,行人很容易在其中感到迷茫,不知該往何處走。

②指示牌應滿足緊急情況下的可視性。現有的地下指示牌使用燈箱形式的比較多,燈箱指示牌應配有應急電源,在斷電時能繼續使用;刷漆類的指示牌,應使用反光漆和熒光漆;出入口踏步立面也應涂熒光線條。

③較大的地下室用不同的顏色區分各區域。

⑤出入口位置欠缺處理

地下室出入口是地下與地上空間的交界處,通常入口處的“地下感”最為鮮明。因此,要合理設計這個交界空間,有以下幾種方法可以提供參考:

①人口處降低地面,布置成低位庭園或下沉廣場,從側面進入地下,給入口的側窗引進一定的日照;

②擴大入口處空間,采用天窗引進外部環境,使地下空間成為地面空間的延續,如盧孚宮擴建入口處,就利用大型的玻璃金字塔把室外的藍天白云映入室內,結合樓梯,形成一個引人入勝的地下共享空間;

③當外部空間受到局限,不可能設置下沉廣場或開型天窗時,我們可以在入口處設置鮮明的標志,并在入口這段布置連續的綠化或壁畫,誘導人們進人地下空間;

4 結語

本章將理論結合到考察的實際項目,詳細分析珠江三角洲地區居住區的已開發利用地下空間的成功與不足,且總結提出解決問題的有效途徑。珠三角地區作為國內居住區開發走得較前的城市,更應該從實踐中找出更好的開發經驗和設計方法,為本領域形成一套成熟、實用、完善的規劃和設計的理論體系而做出貢獻。

SCI論文

- 2025-01-254本工程類高性價比SCI期刊推薦:

- 2025-01-23自動化與控制系統4區期刊IMA J M

- 2025-01-23被SCI拒稿的文章從哪些方面修改

SSCI論文

- 2025-01-25通過率高!推薦6本超好發的藝術SS

- 2025-01-22語言專業研究生適合投的外文期刊

- 2024-12-24教育類ssci期刊大全,來自最新ss

EI論文

- 2025-01-24如何提升ei論文水平

- 2024-12-282024.11版EI期刊目錄,新增18本

- 2024-12-262025年即將舉辦的醫學國際會議

SCOPUS

- 2025-01-24scopus發表文章格式修改指南

- 2024-11-19Scopus收錄的建筑工程類期刊

- 2024-05-29scopus收錄哪些管理類期刊

翻譯潤色

- 2024-11-22國際中文期刊發表論文應該用什么

- 2024-11-22國際中文教師能在國際中文期刊發

- 2024-11-22國際中文期刊評職稱承認嗎

期刊知識

- 2025-01-24期刊單核、雙核是什么意思

- 2025-01-23城市交通發展相關文章適合投的期

- 2025-01-21天文天體學外文期刊合集

發表指導

- 2025-01-25論文投稿前要檢查哪些內容?

- 2025-01-24醫學研究生的畢業論文選題講解

- 2025-01-23民俗文化方向的論文文獻39篇