灤河流域水生態修復配置模式分析

時間:2020年12月04日 分類:農業論文 次數:

[摘要]分析了灤河流域的自然氣候和水資源情況。論述了灤河流域水生態和水環境存在的問題。結合水資源管理和保護要求,明確了水生態修復目標。根據灤河下游灌區的規劃,通過潘家口、大黑汀、桃林口水庫聯合調度,并結合自然徑流條件,制定了以灤縣水文站為代表的生態水文過程。

[關鍵詞]灤河流域;水資源;水環境;存在問題;處理對策

1流域概況

灤河流域位于華北平原的東北部,地勢北高南低,以高原、山地、平原為主。流域長435km,總面積44750km2,分屬內蒙古自治區、河北省和遼寧省。其中河北省境內流域面積36220km(2占流域總面積的80%),涉及承德、唐山、秦皇島和張家口4市。灤河流域水資源豐沛,是我國北方流量較大,常年有水的河流之一。為沿線的工農業生產、居民生活用水提供了可靠水源。

灤河流域受季風氣候影響,降水時空分布不均,年際變化大,年內降水主要集中在汛期6~9月。自20世紀70年代以來,灤河流域內森林砍伐過快,植被覆蓋率下降,使得徑流年內集中程度更高。隨著區域內經濟發展,水資源開發利用程度不斷提高,向天津市、唐山市、秦皇島市供水量不斷增加,流域內水資源供需矛盾初步顯現,生態環境呈現惡化趨勢。

2灤河流域的水環境問題

近年來,灤河流域水資源總量呈衰減趨勢,區域性水資源供需矛盾突出。隨著生活、生產用水量的提升,生態用水被不斷擠占,廢污水排放量也相應增加,原本有限的水資源受到污染,使本來就較為脆弱的水生態系統呈現惡化趨勢。灤河干流沿岸的造紙廠、工礦企業排污比重較大,加之流域內化肥、農藥大量使用,導致灤河下游水質降低,河口發生海水污染事件,灤河水資源污染日益加重。灤河下游和近海海域的環境污染對養殖業、種植和海洋捕撈等都造成很大損失。

(1)大量排放污水是水環境惡化的主要原因。隨著經濟快速發展及用水量增大,排入灤河的廢污水量不斷增加,面源污染和點源污染并存,其中COD和氨氮的面源污染產生量均為點源污染的3~4倍。近30年來,灤河流域連續干旱年份比重增加,水體納污能力降低,2018年河道Ⅳ、Ⅴ類及劣Ⅴ類水質河段占22.3%,雖優于海河水系其他流域,但仍應引起高度關注。點源污染以小造紙廠、礦山排水為主,近年來已逐漸被納入污染治理的重點關注領域。

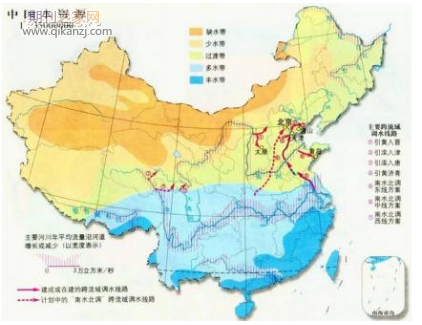

(2)河道徑流減少是加劇河道污染的原因。灤河干流自20世紀80年代建成潘家口、大黑汀兩大水庫以來,通過引灤入津、引灤入唐工程向天津市、唐山市城市供水,設計供水量分別為10億m3和3億m3,實際平均引水量在7億m3左右。灤河支流青龍河桃林口水庫建成后,通過引青濟秦工程向秦皇島市設計供水量為0.75億m3,實際年供水量約0.5億m3。灤河下游河道非汛期徑流主要是灤下灌區引水輸水量,年用水量4億~5億m3。相對于20世紀80年代以前的灤河徑流量,徑流衰減75%~80%,河道自凈能力大幅降低。

(3)缺乏水資源統籌調控是水環境惡化的原因之一。目前,灤河流域還缺乏宏觀的、統一的水資源保護管控體制,水利部門與其他部門對水環境管理不協調,無法在流域范圍內統一實施水資源調配和管制,水污染不能有效遏制。所以,為實現水資源可持續利用,需要進行系統分析,滿足基本的生態環境需求,采用新的水資源管控手段,使生態環境損害降至最低。

3水生態系統的演變和現狀

隨著社會、經濟快速發展,灤河流域大規模的水資源開發利用使水生態環境惡化。總體上看,20世紀80年代是水生態從良好狀態趨于惡化的轉折點。對不同地區、不同生態要素,蛻變時間和程度有所不同,但水資源開發利用程度高、水污染和水土流失是最主要的因素。

3.1水資源開發利用

20世紀80年代以前,流域中上游地區大型開發利用工程較少,水資源消耗主要是流域內居民生活、少量工業和農田灌溉。由于中上游消耗水量少,灤河下游灌區實灌面積在8萬hm2以上,灌溉水量約10億m3。而如今,由于流域整體性水資源緊缺,灤下灌區地表水實灌面積不斷萎縮,2018年僅4萬hm2,減少50%,相應引用灤河地表水灌溉水量也減少一半。灤下灌區其他范圍全部改為地下水井灌區,年開采深層地下水3億~4億m3,使得本來水資源條件較好的灤河下游及冀東沿海地區成為地下水超采區。

3.2水環境惡化水環境惡化與流域性水資源衰減和排污量增加密切相關。20世紀80年代以前,灤河不存在水質不達標問題,河道徑流豐沛,水環境優良。目前,在全部灤河流域57個水功能區中,處于地表水Ⅴ類、劣Ⅴ類及河干的河段占22%,水功能區達標率為54.5%(不含河干)。主要超標因子包括氨氮、高錳酸鹽指數、COD、總磷等。

3.3水土流失

灤河流域山區水土流失面積2.65萬km2,占山區總面積的55%。其中河北省、內蒙古自治區、遼寧省的占比分別為76%、20%和4%。灤河流域水土流失以水力侵蝕為主,占水土流失面積84.2%。主要發生在冀北山地地區,侵蝕部位為坡耕地和植被覆蓋較差的荒山。按侵蝕強度分,輕度、中度、強烈、極強烈侵蝕面積比例分別為53%、49%、2.8%和0.2%。在潘家口水庫周邊的承德、興隆和寬城等地有泥石流發生。

在“三北”防護林工程、壩上生態農業工程和21世紀初期首都水資源可持續利用工程的基礎上,貫徹“預防為主、保護優先、全面規劃、綜合治理、因地制宜、突出重點、科學管理、注重效益”的方針。以小流域為單元進行綜合治理,采取工程措施與生物措施相結合、人工治理與自然修復相結合的原則,預計到2030年可治理面積1.97萬km2,占應治理面積的74.3%。

4水資源保護及生態水資源配置

4.1水資源保護目標

現狀污水年排放量3.5億t,COD入河年排放量2.45萬t,氨氮年排放量0.39萬t。到2030年,COD入河排放量控制為1.4萬t,氨氮排放量0.13萬t,與現狀相比削減比例分別為43%和67%。通過水資源綜合保護措施,預計到2030年,灤河流域水功能區水質達標率達到95%,較現狀提高約40個百分點;地表水飲用水水源地總磷、總氮標準提升至Ⅱ類,較現狀水質整體提高一個量級。

4.2生態水資源配置

灤河干流生態斷面分別以白城子、三道河子和灤縣水文站為代表。根據生態修復規劃目標要求,白城子站生態水量為0.14億m3,三道河子站生態水量為1.31億m3,灤縣站生態水量為4.21億m3。

根據近年來的來水資料統計,三道河子站豐、平、枯水年均能滿足生態需水要求;白城子站和灤縣站平水年能滿足生態需水要求,但特枯水年不滿足生態需水要求。灤河干流水生態保障重點為大黑汀水庫以下河段,河段158km。通過優化潘家口、大黑汀、桃林口等水庫的聯合調度,結合灤下灌區用水,提高生態供水保證率,保障灤河下游段的生態用水需求。結合沿線的生態綠化建設,將使灤河下游的水生態條件得到極大改善。

5結合灤河下游灌區的生態水文過程

5.1灌區概況

灤河下游灌區位于唐山市南部,范圍涉及灤南縣、樂亭縣、曹妃甸區、海港經濟開發區,以水稻灌溉為主,年引水期半年左右。灌區最大控制面積達到11.3萬hm2。灌區大部分處于咸水區,淺層淡水資源很少。灌區用水通過輸水總干渠供水,干渠全長110km,設計流量117.4m3/s,加大流量140m3/s。灌區自1958年投入運行以來,到20世紀80年代達到灌溉面積峰值。經過1998年以來的灌區續建配套和節水改造,目前的灌區渠道配套率達95%,渠道完好率達90%,建筑物配套率達95%,建筑物的完好率達到90%以上。

5.2灌區發展規劃

按照灤河下游地區地下水壓采和灌區范圍內土地利用發展要求,規劃地表水灌溉面積在現狀4萬hm2的基礎上增加到5萬hm2。灌區種植作物主要為水稻,根據各個生長期的用水需求,灌溉期可覆蓋4~9月份。灌區平均凈灌溉定額為7950m3/hm2。灌溉水利用系數達到0.75,灌溉需水量5.54億m3。另外,曹妃湖等濕地公園每年需生態補水2000萬m3,沙河、陡河等水系每年生態補水約1000萬m3。三項合計總需水量5.84億m3。

5.3生態水文過程

結合灤河干流上的潘家口、大黑汀水庫和青龍河上的桃林口水庫蓄水條件,在實際供水過程中發揮3座水庫的聯合調度作用。在豐水年份春季灌區提前用水,汛后盡量少棄水,拉長總供水期。鼓勵灌區用戶提前泡田,發揮灌區渠系的調蓄能力,從而起到很好的農業供水消峰作用。根據灌區用水需求并結合近年來灤縣站實際徑流過程,分析灤河多年平均生態流量過程。5~9月份流量相對較大,10~12月份次之,1~4月份最小。非灌溉期基本保持了8~10m3/s的基流,總體上滿足了灤河下游的生態流量需求。

水資源論文范例:淮河干流與城西湖蓄洪區洪水資源化利用研究

6結語

(1)灤河流域在華北地區水資源相對較為豐沛,但隨著經濟發展對用水需求越來越大,水資源開發利用程度越來越高,流域層面的水資源供需矛盾已經顯現。由于向天津市、唐山市、秦皇島市調水,流域下游河道流量不斷衰減,枯水年份水生態遭受一定破壞,加強流域統一水資源保護和水生態調配十分重要。

(2)灤河山區水生態通過自然徑流過程可基本滿足生態用水需求,通過加強流域的水資源管控,可保持水生態用水需求,水環境不會產生惡化趨勢。流域下游用水大戶為灤河下游灌區,規劃用水5.84億m3。結合潘家口、大黑汀和桃林口水庫的聯合調度,可滿足灤河下游生態用水需求,保持良好的水環境。

作者:吳競

SCI論文

- 2025-01-254本工程類高性價比SCI期刊推薦:

- 2025-01-23自動化與控制系統4區期刊IMA J M

- 2025-01-23被SCI拒稿的文章從哪些方面修改

SSCI論文

- 2025-01-25通過率高!推薦6本超好發的藝術SS

- 2025-01-22語言專業研究生適合投的外文期刊

- 2024-12-24教育類ssci期刊大全,來自最新ss

EI論文

- 2025-01-24如何提升ei論文水平

- 2024-12-282024.11版EI期刊目錄,新增18本

- 2024-12-262025年即將舉辦的醫學國際會議

SCOPUS

- 2025-01-24scopus發表文章格式修改指南

- 2024-11-19Scopus收錄的建筑工程類期刊

- 2024-05-29scopus收錄哪些管理類期刊

翻譯潤色

- 2024-11-22國際中文期刊發表論文應該用什么

- 2024-11-22國際中文教師能在國際中文期刊發

- 2024-11-22國際中文期刊評職稱承認嗎

期刊知識

- 2025-01-24期刊單核、雙核是什么意思

- 2025-01-23城市交通發展相關文章適合投的期

- 2025-01-21天文天體學外文期刊合集

發表指導

- 2025-01-25論文投稿前要檢查哪些內容?

- 2025-01-24醫學研究生的畢業論文選題講解

- 2025-01-23民俗文化方向的論文文獻39篇