2016年基本普及殘疾兒童少年義務教育

時間:2014年01月21日 分類:新聞中心 次數:

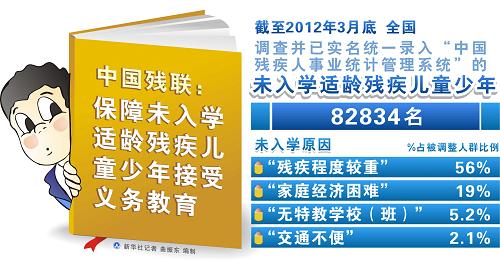

昨天,國務院辦公廳轉發了教育部等七部門《特殊教育提升計劃(2014-2016年)》,要求針對實名登記的未入學殘疾兒童少年殘疾狀況和教育需求,逐一安排其接受義務教育,到2016年,全國基本普及殘疾兒童少年義務教育,視力、聽力、智力殘疾兒童少年義務教育入學率達到90%以上,其他殘疾人受教育機會明顯增加。

盡可能隨班就讀

擴大普通學校隨班就讀規模,盡可能在普通學校安排殘疾學生隨班就讀,加強特殊教育資源教室、無障礙設施等建設,為殘疾學生提供必要的學習和生活便利,有條件的兒童福利機構可設立特教班。

針對確實不能到校就讀的重度殘疾兒童少年,縣級教育行政部門要統籌安排特殊教育學校和普通學校教育資源,為其提供送教上門或遠程教育等服務,并將其納入學籍管理。

高校不得拒招

普通高中和中等職業學校要積極招收殘疾學生,鼓勵特殊教育學校根據需要舉辦殘疾人高中部或高中班,擴大殘疾人中等職業學校招生規模,緊密結合經濟社會發展需求和殘疾人特點合理調整專業結構,為殘疾學生提供更多選擇。

各地有計劃地在高等學校設置特殊教育學院或相關專業,滿足殘疾人接受高等教育的需求。高等學校要努力創造條件,積極招收符合錄取標準的殘疾考生,不得因其殘疾而拒絕招收。

推行免費讀高中

計劃中規定,義務教育階段特殊教育學校生均預算內公用經費標準要在三年內達到每年6000元,有條件的地區可進一步提高,不得隨意下調。完善非義務教育階段殘疾學生資助政策,積極推進高中階段殘疾學生免費教育。

各級財政支持的殘疾人康復項目優先資助殘疾兒童。安排一定比例的殘疾人就業保障金,支持特殊教育學校開展勞動技能教育,中央專項彩票公益金繼續支持特殊教育發展,鼓勵企事業單位、社會團體和公民個人捐資助學。鼓勵有條件的地區試點建設孤獨癥兒童少年特殊教育學校。

教育評職論文發表范文:

關鍵詞:教育評職論文發表,核心期刊,縣域,教育發展,實踐

一、科學培訓,均衡師資水平

師資水平的均衡是實現教育公平的關鍵,我們面對農村學校相對教資力量薄弱,骨干、新秀、學科帶頭人及名師較少的實際,扎實開展教師專業技能訓練、培訓,努力均衡城鄉師資水平。根據農村教師專業能力基礎薄弱、參差不齊的現實,我們從教師教學最基本的需求做起,利用兩年的時間,進行“鉆研課標、梳理教材、研讀教參”活動,進一步明確課程理念,正確把握與運用教材,重視教參的作用,以此為基點深入開展集體備課、說課、上課活動,使廣大教師在研討、觀摩教學中得到鍛煉,不斷增長其教學能力和水平,促進了專業化發展。

同時縣教科所、州教科所的專家還多次為基層老師進行教育科研培訓,形成了科研興校,以科研促教研的濃厚氛圍。僅“十一五”期間包括縣級在內的就有一百多項課題結題,“十二五”包括滾動課題在內已經申請立項的也多達一百一十多項。

通過課題的培訓與研究,極大地提高了老師的教育科研能力,為教育均衡發展創造了有利條件。為使鄉鎮教師適應新課程課堂教學的要求,縣教師進修學校根據各個學校的不同情況和學科需求,組織骨干教師每學期兩次到偏遠山區或教學水平相對落后的學校組織新課程“送課下鄉”觀摩活動,將這些優秀課例提供給鄉村教師借鑒和研究,示范和引領他們的成長。其中2012年和2013年兩次聘請延邊州教育學院的有關專家組織了同課異構教學研討活動。

送課專家、送課骨干教師同基層學校的教師深入研討,彼此交流,達成共識。通過“送教下鄉”活動的開展,開闊了基層老師的眼界,有效地促進了他們教學理念的進一步轉變,改變了他們的教與學的方法,解決了教學中的一些困惑,豐富了他們的教學經驗,為形成自己的獨特的教學風格和特色打下了基礎。同時由教研員組織開展區域聯片研培活動,僅近兩年就“校本研修”、“教育資本課題研究”、“小組互動,當堂達標教學模式的嘗試與研究”等多個專題研討活動十多次,通過這些活動使城鄉優勢互補,共同發展。

與此同時,我們從全縣各校抽調了一批教學骨干,經過培訓,按照薄弱校的需要,將他們充實到這些學校,進行支教活動,這些薄弱校在支教活動的促進下,教師的教學水平和技能都有了長足的進步和發展。通過以上的教研活動,使鄉鎮學校的教師得到了鍛煉,優化了農村教師的隊伍,縮小了城、鄉之間教師水平的差距,為教育均衡發展提供了師資力量。

版權聲明:文章來源于網絡,由本平臺整合撰寫,版權歸原作者或平臺所有,分享只為學術交流,如有侵權請聯系刪除或整改,謝謝。

SCI論文

- 2025-02-0810本醫學類SCI期刊推薦,好刊不

- 2025-02-07Environmental & Engineering Ge

- 2025-01-26研究生如何選擇英文刊物

SSCI論文

- 2025-02-07學會SSCI論文結構調整技巧自己就

- 2025-01-25通過率高!推薦6本超好發的藝術SS

- 2025-01-22語言專業研究生適合投的外文期刊

EI論文

- 2025-02-08國內核心發表難度大,EI論文是否

- 2025-01-26ei會議投稿到錄用詳細過程

- 2025-01-24如何提升ei論文水平

SCOPUS

- 2025-02-07什么是全文型數據庫?scopus數據

- 2025-01-24scopus發表文章格式修改指南

- 2024-11-19Scopus收錄的建筑工程類期刊

翻譯潤色

- 2024-11-22國際中文期刊發表論文應該用什么

- 2024-11-22國際中文教師能在國際中文期刊發

- 2024-11-22國際中文期刊評職稱承認嗎

期刊知識

- 2025-02-07離子交換與吸附是不是核心

- 2025-01-24期刊單核、雙核是什么意思

- 2025-01-23城市交通發展相關文章適合投的期

發表指導

- 2025-02-07汽車論文選題和寫作要點

- 2025-01-25論文投稿前要檢查哪些內容?

- 2025-01-24醫學研究生的畢業論文選題講解