電化學水垢去除技術處理能力核算及技術改進

時間:2019年04月22日 分類:科學技術論文 次數:

[摘要]電化學水垢去除技術是一種主動式水垢控制技術,可將水垢以固體形式從循環冷卻水中析出。通過理論計算得出該技術處理能力計算表達式,并結合工程實踐狀況分析了影響處理能力的因素,重點分析了影響設備傳質條件的因素。在此基礎上,提出了電化學水垢去除技術的2個改進方向:即將電化學水垢去除技術與其他除垢技術聯用,以及發展與現有水垢陰極沉積思路相反的電化學陽極除堿技術。

[關鍵詞]水垢,電化學除垢,電化學陽極除堿

結垢是循環冷卻水系統當中廣泛存在的一種現象〔1〕。循環水中含有大量離子和雜質,由于水蒸發濃縮,水中Ca2+、Mg2+等金屬離子和CO32-、HCO3-等陰離子結合在一起,容易形成CaCO3與MgCO3等水垢〔2〕。

另外,循環水系統的水溫、pH和鹽度適合大多數微生物的繁殖生長〔3〕,當微生物與水垢摻混在一起,會形成生物黏泥,從而帶來更大危害。水垢的危害主要表現在以下幾方面:(1)造成管路堵塞,使管路水流量減少;(2)造成管壁兩側傳熱受阻,使能源消耗增加;(3)引發垢下腐蝕,造成管路穿孔〔4〕。

為此,研究人員提出了一系列解決水垢的方法,如:阻垢劑法〔5〕、離子交換法、加酸法、高壓靜電法〔6〕、超聲波法〔7〕、磁化法〔8〕、電磁法〔9〕及電化學除垢法〔10-11〕。電化學水垢去除技術屬于典型的主動式除垢技術,其優點是可將成垢離子直接以固體形式從水中沉出,從而可減少循環水結垢趨勢,提高其濃縮倍數,進而可減少排污量,有效節約水資源〔2〕。

目前,該技術已在工程實踐中得到一定程度應用,表現出較好的經濟價值。但是,作為一項處于推廣階段的新技術,電化學水垢去除技術的最大缺陷在于其單位面積陰極除垢能力不夠〔12〕。D.Hasson等〔13〕的研究表明,采用電化學法對硬度為2000mg/L,流量為20m3/h的循環水體系進行處理,當硬度消減量為一半時,所需陰極面積高達400m2,遠遠超過目前實際電化學除垢設備的陰極面積。基于此,筆者通過理論計算得出該技術處理能力計算表達式,并結合工程實踐狀況分析了影響處理能力的因素。在此基礎上,提出了電化學水垢去除技術的2個改進方向。

1設備處理能力核算

1.1技術原理

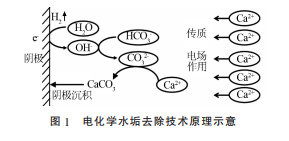

圖1為電化學水垢去除技術原理示意。根據文獻〔14〕~〔16〕所述,在陰極極化過程中,有2段區域會產生OH,分別是氧還原過程〔見式(1)〕和析氫過程〔見式(2)〕。實際工程中,電化學設備陰極上會有大量氣泡產生,可認為式(2)析氫過程是產生OH-的主反應。

溶液主體中Ca2+在傳質及電場綜合作用下向陰極表面區域遷移,式(3)生成的CO32-即與到達陰極表面區的Ca2+反應生成CaCO3沉淀〔見式(4)〕,并沉積于陰極表面。O2+2H2O+4e-→4OH-(1)2H2O+2e-→H2↑+2OH-(2)HCO3-+OH→CO32-+H2O(3)Ca2++CO32-→CaCO3↓(4)

1.2理論處理能力

根據式(1)~式(4)可知,反應過程中電子與CaCO3沉淀的物質的量比為1∶1。

由此,可根據電化學過程中通過的電量來對CaCO3沉淀的理論生成量進行計算。n碳酸鈣=3600It/(e0×N0)(5)m碳酸鈣=n碳酸鈣×M碳酸鈣=0.0037363It(6)式中:I———輸入電流,A;t——處理時間,h;e0——電子電量,其值1.602176×10-19C;N0——阿伏伽德羅常數,其值6.022×1023;n碳酸鈣——碳酸鈣的物質的量,mol;M碳酸鈣——碳酸鈣摩爾質量,其值100g/mol;m碳酸鈣——碳酸鈣質量,kg。當電化學過程使用脈沖電源時,需考慮所用脈沖占空比(η占空比),最終生成CaCO3的質量應進行修正,如式(7)所示。

m碳酸鈣=0.0037363Itη占空比(7)當上述t為1h時,所得數據為電化學設備的理論小時處理能力;當上述t為24h時,所得數據為電化學設備的理論日處理能力。綜上可知,對單臺電化學除垢設備而言,決定其除垢能力的根本因素是處理過程中所通過的電量。但上述計算所得數值是在理想狀態下,實際處理量由于受到各種限值因素的影響會小于這2個值,需要進行修正。

1.3處理能力修正

電化學設備理論處理能力的依據是式(1)~式(4),由此才得出電子與CaCO3沉淀的物質的量比為1∶1。式(1)與式(2)屬于電化學反應,由于存在電驅動,其反應效率可視為100%。但是,循環水體系復雜,可能會有其他物質(離子或有機物)優先在陰極表面發生反應而消耗電子,使式(1)與式(2)所代表的OH-生成過程效率降低,進而直接影響后續CaCO3生成過程,此部分修正系數設為η1。由于循環水體系的復雜性,η1很難估計。

式(3)屬于化學反應,由于OH隨電化學過程不斷產生,從化學反應平衡的觀點看,該反應應該持續向右進行,反應效率可視為100%。在電化學水垢去除過程中,HCO3-濃度代表堿度,當堿度超過硬度時,HCO3-處于過量狀態,對式(3)沒有影響。但HCO3-存在的形態受到溶液pH影響。循環水pH一般在7~9,根據碳酸化合態分布,該范圍內HCO3-占比在80%~100%,此部分修正系數設為η2。考慮實際情況下,循環水pH在7.5附近,可將η2取為90%。

式(4)屬于沉淀反應,反應徹底,其反應效率可視為100%。但是該沉淀反應的前提為Ca2+與CO32-之間存在接觸碰撞,并以合適方式沉積在反應器陰極表面,因此反應器內部傳質條件對于此步驟影響巨大,此部分修正系數設為η3。由于η1、η2、η3的不確定性,可以根據效率100%的情況計算得出理論CaCO3產量,然后結合實際情況下CaCO3產量,計算出經驗修正系數η修正,該系數可將η1、η2、η3三者都包含進去,即可修正為:m碳酸鈣=0.0037363Itη1η2η3=0.0037363Itη修正(8)實際使用過程中,針對某種型號的電化學水垢去除設備,可以測量系列處理條件下CaCO3實際產生量,形成系列條件下的η修正,以方便針對不同實際條件水樣時進行估算及設備選型。

2傳質條件改善

由式(1)~式(4)及前述處理能力影響因素分析可知,反應器內部傳質條件對水垢沉積具有很大影響。實際工程中能夠影響反應器內部傳質條件的因素包括(但不限于):陰極面積、水流狀態、水力停留時間、電流密度、循環水硬度等。

(1)陰極面積。

增大陰極面積,能夠使水體與陰極接觸面積變大,水中Ca2+與陰極接觸機會增多,有利于CaCO3沉淀反應的進行。此外,陰極接水電阻會由于陰極面積增加而降低,使電化學設備電壓在相同電流條件下得以降低,有利于降低運行能耗。為了提高電化學水垢去除技術的處理效率,發明了專利CN105621538A、CN105523611A、CN105668713A以及CN105565438A,對電化學除垢設備進行優化設計。其創新點即在于充分優化電化學設備內部結構,盡最大可能擴大可用陰極面積,以利于水垢在陰極析出,提高設備處理效率與處理能力。

(2)水流狀態。

電化學水垢去除技術本質為Ca2+向陰極的定向遷移過程,而水體流動狀態對定向遷移有較大影響。水流處于完全層流狀態時,僅有接觸到陰極表面的循環水被處理,處理效率低下。水流處于完全湍流狀態時,則會極大影響到Ca2+向陰極的定向遷移過程。沿平行陰極面方向的線速度過大,會造成陰極堿度區域劇烈擾動,干擾Ca2+定向遷移過程〔10〕。因此,在進行設備設計時,應盡可能保證水體處于層流與湍流之間的狀態。

(3)水力停留時間。

水力停留時間指水體在反應器內停留的時間。該值越大,表明水在反應器內參與反應的時間越長,處理效果越好。但長停留時間代表大處理器體積或是小處理流量,其經濟性并不一定合理。因此,停留時間的選擇需要綜合考慮設備與現場實際情況。

(4)電流密度。

如前所述,電流密度直接影響到電化學設備的理論處理能力。除此之外,該值還會影響陰極表面區穩定狀態〔10〕和所形成水垢結晶形態〔11〕。電流密度過大時,陰極表面區析氣現象嚴重,導致陰極表面區水體不穩定,處于完全湍流狀態,影響Ca2+定向遷移過程,進而影響水垢析出效果。

(5)循環水硬度。

該值代表水體中Ca2+濃度。硬度過小,會使得陰極與水的界面區域Ca2+濃度受到擴散傳質限制。硬度過大,會造成電化學設備處理能力不夠,水處理程度降低,無法滿足要求。陰極面積、水流狀態以及水力停留時間的影響體現在反應器設計上。反應器設計合理,可通過上述因素將設備處理能力進一步釋放;反應器設計糟糕,則會由于上述因素限制導致設備處理能力下降。電流密度的合適范圍需要通過具體實驗并結合現場實際情況來進行確定。此外,實際情況下循環水硬度動輒上千mg/L,不太可能出現傳質限制問題;反而,傳統電化學方法在面對高硬度水體時處理能力不夠的問題需要深入考慮。

3電化學除垢技術的改進

優化電化學反應器設計、增大陰極面積是目前最直接的電化學水垢去除技術改進思路。除此以外,為提高電化學水垢去除技術的實用性及適用范圍,可以從技術聯用及處理方法創新2個方面對其進行改進。

3.1多技術聯用

如前所述,已有多種用于循環冷卻水系統的水質穩定化處理方法,如:物理清洗法、化學清洗法、化學藥劑法、電化學法、超聲波法、高壓靜電阻垢技術、磁化及電磁處理法等。上述方法各有優缺點,但都能對循環水水質穩定起到一定的作用。為此,筆者在充分考慮上述單個方案優缺點的基礎上,以電化學水垢去除技術為核心,提出將電化學、超聲波及物理清洗等聯合應用的技術方案〔17〕,以保證循環冷卻水系統的安全穩定運行。

具體思路如下:采用電化學水垢去除裝置對循環冷卻水池內水體進行電化學處理,以去除水中成垢離子與殺滅水中菌藻;將超聲波裝置置于系統換熱器、管道及彎頭等部位,利用超聲波進行阻垢處理;將膠球清洗裝置置于換熱器系統,利用膠球清洗作用去除換熱管內沉積物。

相比于單個技術,該聯用技術方案具有以下優勢:

(1)3種方法為物理或物化方法,運行過程中不會額外添加化學藥劑,使得外排污水污染程度大大降低,可極大減輕業主環保壓力。(2)電化學水垢去除裝置數量選擇適當,既能保證起到較好的去除水垢、殺滅菌藻、提高濃縮倍數和節約水資源的效果,又不至于設備數量過大而造成投資過大,降低技術經濟性。

(3)通過對電化學水垢去除裝置數量的控制,使處理后水體呈現出弱結垢趨勢,可保護系統換熱器及管道內部保護膜,防止腐蝕現象發生,可減少甚至不使用緩蝕劑。(4)對于經過電化學裝置處理后的弱結垢趨勢循環水,超聲波裝置可有效保證水體不在系統換熱器及管道內部結垢,由此可避免超聲波直接處理高硬度、高堿度循環水時力不從心的尷尬局面。此外,超聲波技術可以有效防止硫酸鈣垢及硅酸鈣垢的沉積,而電化學技術對這2種類型水垢并無處理能力。

(5)膠球清洗裝置在聯合方案中起安全屏障作用。當系統運行較長時間需要清洗或是出現某些極端情況危害系統安全時,開啟膠球清洗裝置可以保證系統安全穩定運行。如此可極大減少膠球清洗頻次,避免頻繁開啟導致損壞系統換熱器及管道內部的保護膜。經過實際工程驗證,該聯用技術方案處理效果良好。

3.2處理方法創新

從現有文獻報道及專業領域技術人員對電化學水垢去除技術原理的認識來看,都局限于成垢離子在陰極區域與堿度結合形成水垢析出,使得水的硬度下降而無法在換熱設備表面結垢。實際上,當電化學反應發生時,對應于陰極附近高pH區域,陽極附近為低pH區域。與Ca2+向陰極區域進行定向遷移對應,HCO3-由于電場作用向陽極區域進行定向遷移。

當pH<5時,進入高酸性陽極區域的HCO3-大量轉化為CO2(或游離態H2CO3),即表明陽極表面高酸性區域會使流經水體中的HCO3-被大量消耗。因此,電化學水垢去除技術的作用原理體現在兩方面。陰極區域,Ca2+在高堿度環境下析出成為水垢,導致水中Ca2+濃度降低,使水體結垢趨勢減弱,該部分功能被稱為“除垢”,即將水中Ca2+除去。

陽極區域,HCO3-在高酸度環境下形成CO2,造成水中HCO3-濃度降低,使水體結垢趨勢減弱,該部分功能被稱為“阻垢”,即通過減少堿度而阻止水垢析出,并非將水垢去除掉。兩者配合可使得電化學水垢去除技術對控制循環水結垢有較好效果。基于對電化學水垢去除技術原理的重新理解,筆者提出一種電化學阻垢方法〔18〕,即將電解槽通過隔膜分為陽極室與陰極室,陽極與陰極分別置于陽極室與陰極室中;待處理水體經陽極室入口流經陽極室,通電后,利用陽極產生的酸度將流經陽極室的水體中的堿度降低或去除,然后從陽極室出口流出;在陰極室,使用導電液體進行循環流動。該方案利用陽極的高酸度區域來減少(甚至去除)水體中的堿度,使得被處理水體變為高硬度、低堿度水體(甚至高硬度、無堿度水體),進而達成阻垢的目的。

電化學阻垢方法仍然屬于主動式技術,其針對對象由傳統電化學除垢方法的Ca2+變為HCO3-。由于只針對HCO3-,處理過程中陽極室沒有水垢析出,無需傳統電化學除垢技術的水垢清理及外排部件,可極大簡化設備設計,減少人工干預,也可避免生成水垢后所產生的后續處理難題。

4結論

電化學水垢去除技術作為一種主動式處理技術,相比于現有其他技術,具有得天獨厚的優勢,但單臺設備處理能力不足的缺點極大地制約了其在工程實踐中的應用。通過理論計算及系數修正得出了電化學設備的除垢量計算公式,并詳細分析了反應器內部傳質條件對除垢量的影響。結果表明,通過對設備結構進行優化設計,提高陰極面積,控制水流狀態,選擇合適的陰極電流密度,可以改善設備內部傳質條件,從而提高處理能力。在此基礎上,進一步拓展思維,采用以電化學水垢去除技術為核心的多技術聯用和電化學陽極阻垢技術,將會進一步助力電化學水垢處理技術應用于工程實踐。

參考文獻

[1]HassonD,CornelA.EffectofresidencetimeonthedegreeofCaCO3precipitationinthepresenceofananti-scalant[J].Desalination,2017,401:64-67.

[2]徐浩,延衛,湯成莉.電子水處理技術[J].工業水處理,2009,29(8):5-9.

[3]曹生現,崔長龍,關曉輝,等.微生物污垢對典型換熱器傳熱影響研究[J].工程熱物理學報,2015,36(3):631-635.

[4]延衛,徐浩,湯成莉.水系統的積垢及其物理控制技術[J].凈水技術,2008,27(3):9-13.

[5]張玉玲,康少鑫,李偉,等.天冬氨酸-衣康酸共聚物對碳酸鈣阻垢性能研究[J].功能材料,2017,48(1):1105-1114.

[6]安慧鳳,劉智安,趙巨東,等.高壓靜電場對火電廠循環冷卻水阻垢效果及機理[J].環境工程學報,2013,7(11):4295-4299.

[7]趙陽,陳永昌,孟陶,等.超聲波阻垢性能的實驗研究[J].工程熱物理學報,2013,34(11):2144-2146.

相關刊物推薦:《環境工程學報》(月刊)創于1980年,原名《環境科學叢刊》,為適應學科發展的需要,曾于1993年和2000年先后更名為《環境科學進展》和《環境污染治理技術與設備》。為了進一步提升刊物的學術水平,經國家新聞出版總署批準,本刊自2007年1月起正式更改為現名。

SCI論文

- 2025-01-254本工程類高性價比SCI期刊推薦:

- 2025-01-23自動化與控制系統4區期刊IMA J M

- 2025-01-23被SCI拒稿的文章從哪些方面修改

SSCI論文

- 2025-01-25通過率高!推薦6本超好發的藝術SS

- 2025-01-22語言專業研究生適合投的外文期刊

- 2024-12-24教育類ssci期刊大全,來自最新ss

EI論文

- 2025-01-24如何提升ei論文水平

- 2024-12-282024.11版EI期刊目錄,新增18本

- 2024-12-262025年即將舉辦的醫學國際會議

SCOPUS

- 2025-01-24scopus發表文章格式修改指南

- 2024-11-19Scopus收錄的建筑工程類期刊

- 2024-05-29scopus收錄哪些管理類期刊

翻譯潤色

- 2024-11-22國際中文期刊發表論文應該用什么

- 2024-11-22國際中文教師能在國際中文期刊發

- 2024-11-22國際中文期刊評職稱承認嗎

期刊知識

- 2025-01-24期刊單核、雙核是什么意思

- 2025-01-23城市交通發展相關文章適合投的期

- 2025-01-21天文天體學外文期刊合集

發表指導

- 2025-01-25論文投稿前要檢查哪些內容?

- 2025-01-24醫學研究生的畢業論文選題講解

- 2025-01-23民俗文化方向的論文文獻39篇